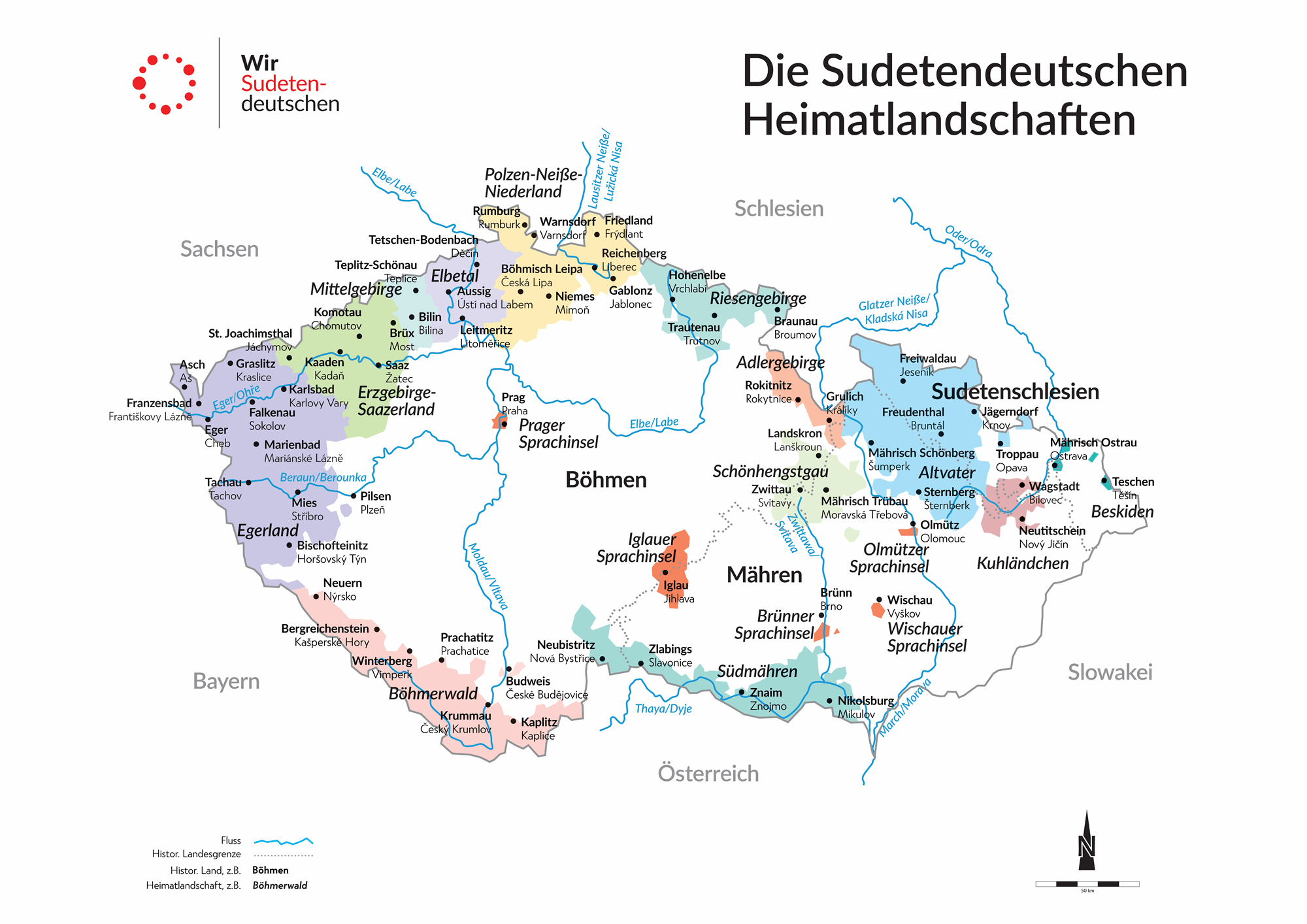

Heimatlandschaften

Nach der Vertreibung der Sudetendeutschen war es Vielen ein Anliegen, Kontakte zu Menschen aus ihrer Heimat zu halten bzw. neu zu knüpfen. So entstand eine doppelte Organisationsstruktur: Die Gebietsgliederung, in der sich die Sudetendeutschen an ihren neuen Wohnorten zusammenfanden und die Heimatgliederung, die auf den früheren Wohnorten beruhten. Mit der Zeit haben sich 14 Heimatregionen herauskristallisiert, die im Folgenden vorgestellt werden sollen.

Adlergebirge

Ein sinnstiftendes Symbol des Adlergebirges ist das Trostbärnla („Trostborn“), das als eine in zwei offene Hände fließende Quelle dargestellt wird. Es ziert sämtliche Publikationen der Adlergebirgler und war auch namensgebend für ihr seit 1921 erscheinendes Heimat-Jahrbuch.

Altvatergebirge

Das Wahrzeichen des Altvatergebirges ist der Altvaterturm, der von 1912 bis 1959 die höchste Erhebung des Gebirges – den Altvater – krönte. Ein originalgetreuer Nachbau des Turms steht seit 2004 auf dem Wetzstein im thüringischen Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Beskiden

Nach dem Vorbild des österreichischen Alpenvereins wurde 1893 im Herzogtum Teschen der Beskidenverein gegründet. Die meisten seiner Mitglieder entstammten dem deutschsprachigen Bürgertum der Städte Bielitz,

Friedek Mistek, Mährisch Ostrau und Teschen. Das Wappen des Beskidenvereins zeigte eine typische Beskiden-Baude vor Nadelwald und einer Gebirgssilhouette.

Böhmerwald

Ab dem 12. Jahrhundert zählte das Adelsgeschlecht der Witigonen zu den größten Landbesitzern Südböhmens. Ihr Wappenbild, die fünfblättrige Rose, fand Eingang in zahlreiche städtische Wappen, darunter die von Krummau, Kaplitz, Rosenberg und Wittingau. Die Rose der Witigonen entwickelte sich dadurch zu einem Symbol für den gesamten Böhmerwald.

Egerland

Das Egerland besitzt ein traditionsreiches und weithin bekanntes Wahrzeichen: Es handelt sich um den Huasnoantoutara („Hosenantuer“), den Schmuckhosenknopf der Egerländer Männertracht. Von seiner charakteristischen Gestalt abgeleitet, ist inzwischen auch die reine Achteck-Form zu einem Symbol für das Egerland geworden.

Elbetal

An der Böhmischen Pforte durchbricht die Elbe das Mittelgebirge und durchfließt es auf einer Länge von rund 50 Kilometern bis zur sächsischen Grenze. Der Flusslauf der Elbe in ihrem Tal versinnbildlicht – in stilisierter Form – die umgebende sudetendeutsche Heimatlandschaft.

Erzgebirge-Saazerland

Diese Heimatlandschaft besteht aus zwei Kulturregionen: Das Erzgebirge wird durch Schlägel und Eisen, das international bekannte Symbol für den Bergbau, repräsentiert. Für das Saazerland steht dessen bekanntestes landwirtschaftliches Produkt, die Hopfendolde.

Kuhländchen

Das Wahrzeichen des Kuhländchens ist der Kuhländler Bauernbrunnen am Marktplatz von Neutitschein. Dieses von Franz Barwig dem Älteren geschaffene Kunstwerk wurde 1929 eingeweiht. Die Brunnenfigur zeigt ein tanzendes Bauernpaar in traditioneller Kuhländler Tracht, das nach 1945 zum Symbol der Heimatlandschaft wurde.

Mittelgebirge

Das Böhmische Mittelgebirge ist bekannt für die typischen Kegelformen seiner Berge, die häufig vulkanischen Ursprungs sind – darunter der Milleschauer und der Borschen. Die markanten Silhouetten dieser Gipfel sind im

Symbolbild des Mittelgebirges zu sehen.

Polzen-Neiße-Niederland

Diese große Heimatlandschaft setzt sich aus dem Isergebirge, dem Böhmischen Niederland (auch „Schluckenauer Zipfel“) und der Region um Böhmisch Leipa (auch „Böhmisches Oberland“) zusammen. Ein gemeinsames Symbol für die vielfältige Landschaft ist das Neue Jeschkenhaus auf dem Gipfel des Jeschken, des Reichenberger Hausberges.

Riesengebirge

Der Rübezahl, der Berggeist des Riesen- und Isergebirges, ist die über alle Grenzen hinweg bekannte Symbolfigur dieser sudetendeutschen Heimatlandschaft. Traditionell wurde der Rübezahl mit Stock und ohne Hut, dafür mit einer enganliegenden Kappe oder auch einer offenen, wallenden Haarmähne dargestellt.

Schönhengstgau

Der Schönhengstgau, benannt nach dem langgestreckten Schönhengster Rücken in der Böhmisch-Mährischen Höhe, war die größte Sprachinsel und führt ein sprechendes Wappen: Über einer zinnenbewehrten Mauer erhebt sich ein steigender Hengst.

Sprachinseln

In den Böhmischen Ländern gab es zahlreiche deutsche Sprachinseln inmitten eines überwiegend tschechischsprachigen Gebiets, darunter die von Brünn, Iglau, Olmütz, Prag und Wischau. Ihre besondere Stellung symbolisiert das „e“, der häufigste Buchstabe der deutschen Sprache, ausgezeichnet durch verschiedene diakritische Zeichen.

Südmähren

Seit 1960 führen die Südmährer ein Landschaftswappen, das Bestandteile aus den Wappen der südmährischen Heimatkreise enthält: Den mährischen Adler (Znaim), zwei Winzermesser (Nikolsburg), einen schwarzen Adler (Neubistritz) und die fünfblättrige Rose der Witigonen (Zlabings). Als einigendes Element wirkt das silberne Band der Thaya.